Beschreibung der Art

Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)

Die Art wurde erst in neuester Zeit von Köckinger & Ku?era (2007) für Europa nachgewiesen. Sie ist kleinen Formen von Barbula crocea ähnlich, hat aber ganzrandige Blätter. Besonders charakteristisch sind dunkel rotbraune, rundlichovale Brutkörper mit fast glatter Oberfläche, die zahlreich in den Blattachseln gebildet werden. Die kalkliebende Art ist in den österreichischen Alpen inzwischen ...

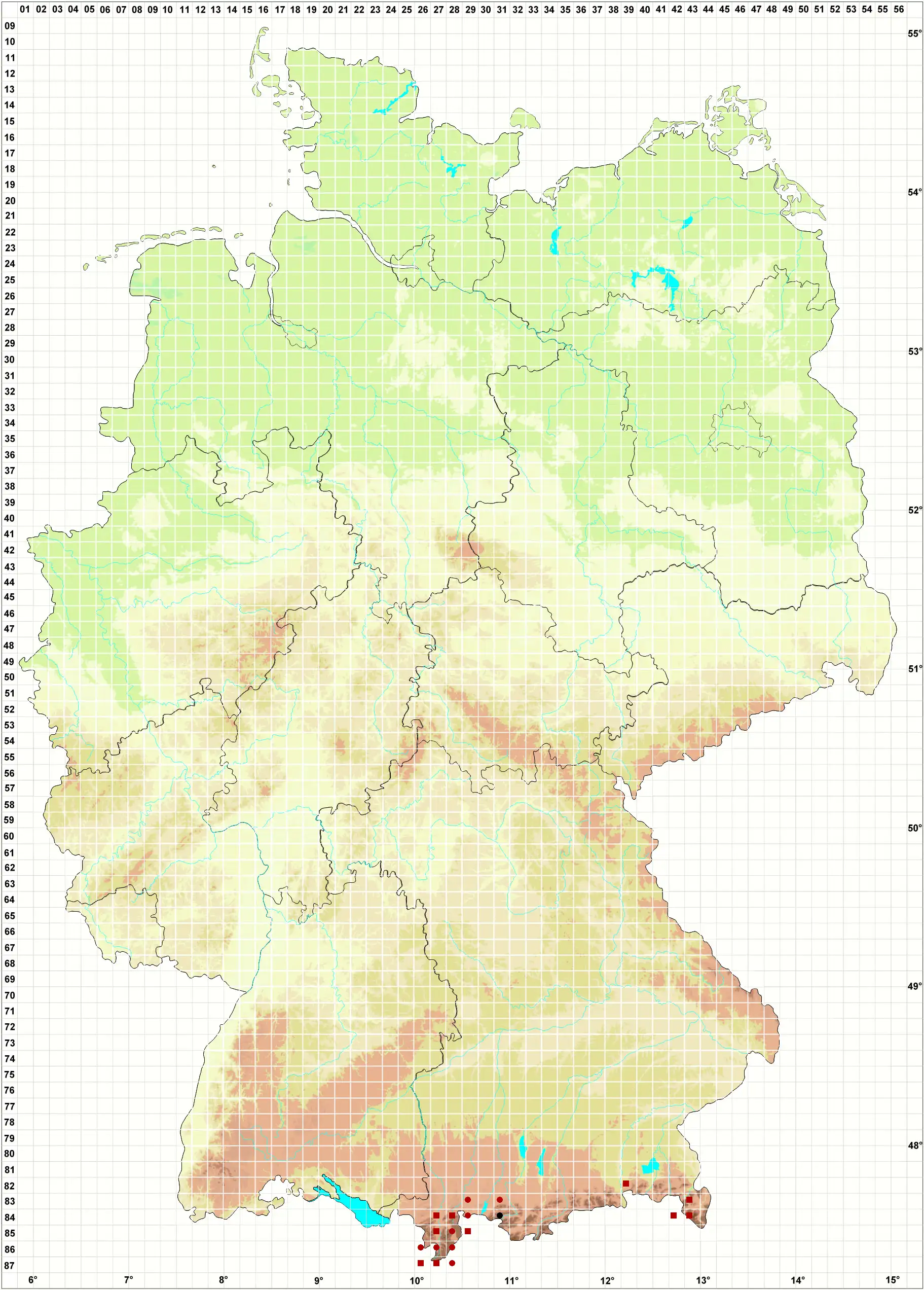

Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)

Nachdem uns H. Köckinger bereits viele Jahre vor ihrer Veröffentlichung auf die Art aufmerksam gemacht hatte, gelang es jetzt K. Offner (2006), sie erstmalig auch in unserem Gebiet nachzuweisen: BY: Ammergauer Alpen: 8331/334 Halblechtal, Schuttkegel am Siegelsbach, 1000 m, mit Leiocolea alpestris, Fissidens taxifolius, Ctenidium molluscum und weiteren Kalkmoosen, 20.09.2005, leg. K. Offner, det. ...

Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)

Köckinger & Ku?era (2007) bezeichnen die Art in den österreichischen Kalkalpen als weit verbreitet, aber nirgends häufig, wobei sie anscheinend durch den Bau von Forstwegen etwas gefördert wird. Die wenigen Nachweise in unserem Gebiet lassen derzeit realistische Aussagen über ihre Gefährdung nicht zu. Es ist wohl davon auszugehen, dass künftig weitere Nachweise erfolgen werden und die Art ...

Verwandte Arten

- → Barbula abbreviatifolia H.Müll.

- → Barbula acuta (Brid.) Brid.

- → Barbula acuta subsp. icmadophila (Müll.Hal.) J.J.Amann

- → Barbula acuta var. icmadophila (Müll.Hal.) H.A.Crum

- → Barbula adriatica Baumgartner

- → Barbula alpina Bruch & Schimp.

- → Barbula ambigua Bruch & Schimp.

- → Barbula andreaeoides Kindb.

- → Barbula asperifolia Mitt.

- → Barbula asperifolia var. kneuckeri (Loeske & Osterwald) Wijk & Margad.

- → Barbula bicolor (Bruch & Schimp.) Lindb.

- → Barbula botelligera Mönk.

- → Barbula brebissonii Brid.

- → Barbula commutata Jur.

- → Barbula convoluta Hedw.

- → Barbula convoluta Hedw. var. convoluta

- → Barbula convoluta var. commutata (Jur.) Husn.

- → Barbula convoluta var. sardoa Schimp.

- → Barbula convoluta var. uliginosa (Limpr.) Limpr.

- → Barbula cordata (Jur.) Loeske

- → Barbula crocea (Brid.) F.Weber & D.Mohr

- → Barbula cylindrica (Taylor) Schimp.

- → Barbula cylindrica var. sinuosa (Mitt.) Lindb.

- → Barbula danica M. T. Lange

- → Barbula enderesii Garov.

- → Barbula fallax Hedw.

- → Barbula ferruginascens Stirt.

- → Barbula ferruginea Schimp. ex Besch.

- → Barbula flavipes Bruch & Schimp.

- → Barbula gigantea Funck

- → Barbula glauca (Ryan) H.Möller

- → Barbula gracilis Schwägr.

- → Barbula gracilis var. icmadophila (Müll.Hal.) Mönk.

- → Barbula hornschuchiana Schultz

- → Barbula humilis Hedw.

- → Barbula icmadophila Schimp. ex Müll.Hal.

- → Barbula inclinata var. densa Lorentz & Molendo

- → Barbula insidiosa Jur. & Milde

- → Barbula kneuckeri Loeske & Osterwald

- → Barbula laevipila var. meridionalis Schimp.

- → Barbula leucostoma R.Br.

- → Barbula lingulata Warnst.

- → Barbula lurida Hornsch.

- → Barbula mamillosa Crundw.

- → Barbula marginata Bruch & Schimp.

- → Barbula mucronata Brid.

- → Barbula muelleri Bruch & Schimp.

- → Barbula muralis var. obcordata Schimp.

- → Barbula nicholsonii Culm.

- → Barbula obtusifolia Schwägr.

- → Barbula pagorum Milde

- → Barbula paludosa F.Weber & D.Mohr

- → Barbula poenina J.J.Amann

- → Barbula pulvinata Jur.

- → Barbula recurvirostra (Hedw.) Dixon

- → Barbula reflexa (Brid.) Brid.

- → Barbula revoluta Brid.

- → Barbula revolvens Schimp.

- → Barbula rigida Hedw.

- → Barbula rigidula (Hedw.) Mitt.

- → Barbula rigidula subsp. verbana (W.E.Nicholson & Dixon) Podp.

- → Barbula rigidula var. glauca (Ryan) J.J.Amann

- → Barbula rigidula var. valida (Limpr.) Broth.

- → Barbula rufa (Lorentz) Jur.

- → Barbula ruraliformis Besch.

- → Barbula ruralis Hedw.

- → Barbula ruralis var. calva Durieu & Sagot

- → Barbula sardoa (Schimp.) J.-P.Frahm

- → Barbula sinensis Müll.Hal.

- → Barbula sinuosa (Mitt.) Grav.

- → Barbula spadicea (Mitt.) Braithw.

- → Barbula squamifera Viv.

- → Barbula squarrosa Brid.

- → Barbula subandreaeoides Kindb.

- → Barbula subulata var. angustata Schimp.

- → Barbula subulata var. subinermis Bruch & Schimp.

- → Barbula tomaculosa Blockeel

- → Barbula tophacea (Brid.) Mitt.

- → Barbula trifaria auct. non (Hedw.) Mitt.

- → Barbula umbrosa Müll.Hal.

- → Barbula unguiculata Hedw.

- → Barbula vahliana Schultz

- → Barbula valida (Limpr.) H.Möller

- → Barbula vinealis Brid.

- → Barbula vinealis subsp. cylindrica (Taylor) Podp.

- → Barbula vinealis var. cylindrica (Taylor) Boulay

- → Barbula vinealis var. flaccida Bruch & Schimp.

[ Verbreitung in Deutschland ]

[ Verbreitung in Deutschland ]