Barbula crocea (Brid.) F.Weber & D.Mohr

Bot. Taschenb. (Weber): 481. 1807

Deutscher Name: Safran-Bärtchenmoos, Sumpf-Bärtchenmoos

Systematik: Equisetopsida > Bryidae > Pottiaceae > Pottiales > Pottiaceae > Barbula

Synonyme: Barbula paludosa F.Weber & D.Mohr, Streblotrichum croceum (Brid.) Loeske, Streblotrichum paludosum J.J.Amann, Tortula crocea Brid.

In unserer Datenbank gibt es 1 Datensatz.

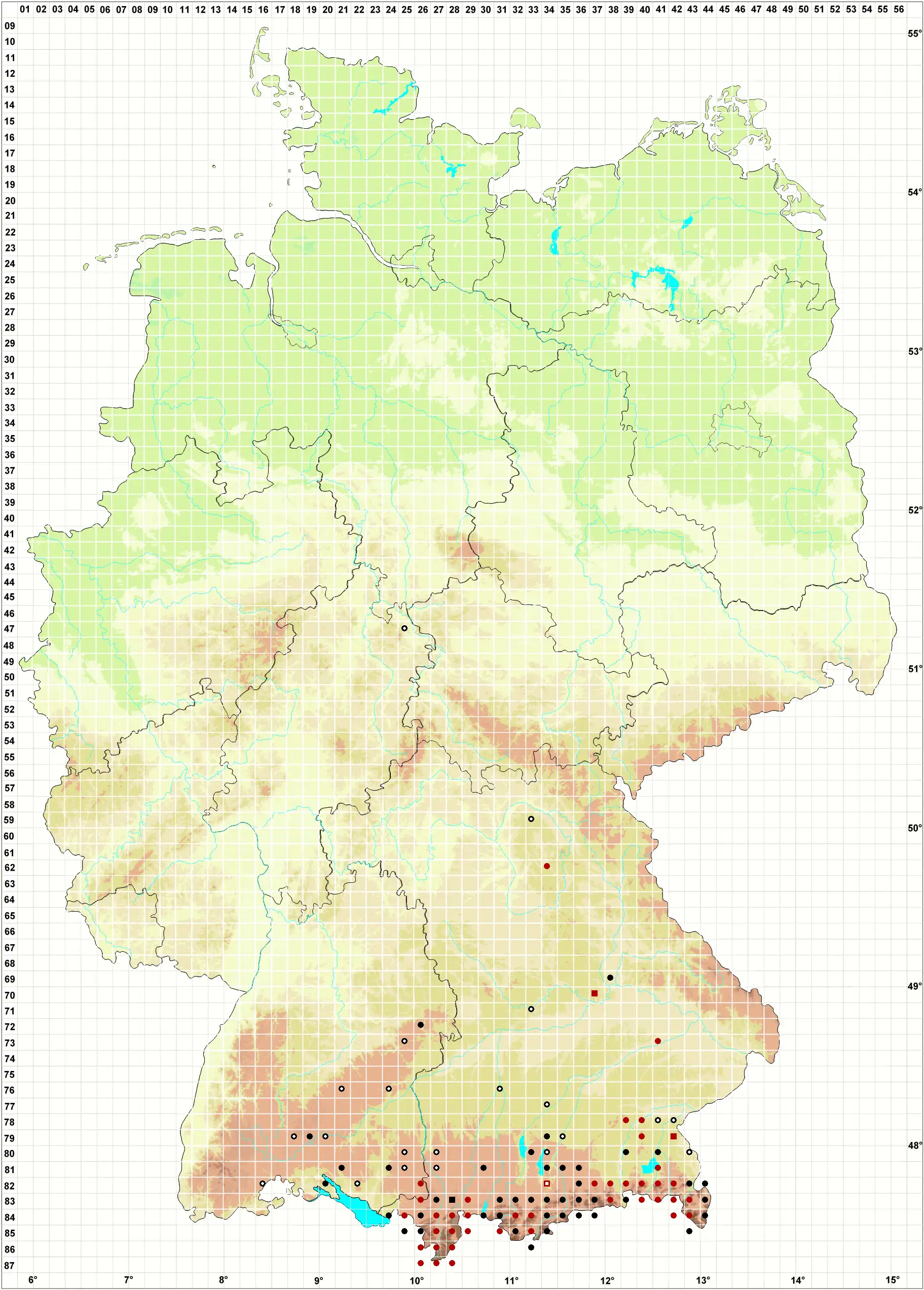

Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]

[ Verbreitung in Deutschland ]

Beschreibung der Art

Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)

Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)

Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)

Verwandte Arten

- → Barbula abbreviatifolia H.Müll.

- → Barbula acuta (Brid.) Brid.

- → Barbula acuta subsp. icmadophila (Müll.Hal.) J.J.Amann

- → Barbula acuta var. icmadophila (Müll.Hal.) H.A.Crum

- → Barbula adriatica Baumgartner

- → Barbula alpina Bruch & Schimp.

- → Barbula ambigua Bruch & Schimp.

- → Barbula amplexifolia (Mitt.) A.Jaeger

- → Barbula andreaeoides Kindb.

- → Barbula asperifolia Mitt.

- → Barbula asperifolia var. kneuckeri (Loeske & Osterwald) Wijk & Margad.

- → Barbula bicolor (Bruch & Schimp.) Lindb.

- → Barbula botelligera Mönk.

- → Barbula brebissonii Brid.

- → Barbula commutata Jur.

- → Barbula convoluta Hedw.

- → Barbula convoluta Hedw. var. convoluta

- → Barbula convoluta var. commutata (Jur.) Husn.

- → Barbula convoluta var. sardoa Schimp.

- → Barbula convoluta var. uliginosa (Limpr.) Limpr.

- → Barbula cordata (Jur.) Loeske

- → Barbula cylindrica (Taylor) Schimp.

- → Barbula cylindrica var. sinuosa (Mitt.) Lindb.

- → Barbula danica M. T. Lange

- → Barbula enderesii Garov.

- → Barbula fallax Hedw.

- → Barbula ferruginascens Stirt.

- → Barbula ferruginea Schimp. ex Besch.

- → Barbula flavipes Bruch & Schimp.

- → Barbula gigantea Funck

- → Barbula glauca (Ryan) H.Möller

- → Barbula gracilis Schwägr.

- → Barbula gracilis var. icmadophila (Müll.Hal.) Mönk.

- → Barbula hornschuchiana Schultz

- → Barbula humilis Hedw.

- → Barbula icmadophila Schimp. ex Müll.Hal.

- → Barbula inclinata var. densa Lorentz & Molendo

- → Barbula insidiosa Jur. & Milde

- → Barbula kneuckeri Loeske & Osterwald

- → Barbula laevipila var. meridionalis Schimp.

- → Barbula leucostoma R.Br.

- → Barbula lingulata Warnst.

- → Barbula lurida Hornsch.

- → Barbula mamillosa Crundw.

- → Barbula marginata Bruch & Schimp.

- → Barbula mucronata Brid.

- → Barbula muelleri Bruch & Schimp.

- → Barbula muralis var. obcordata Schimp.

- → Barbula nicholsonii Culm.

- → Barbula obtusifolia Schwägr.

- → Barbula pagorum Milde

- → Barbula paludosa F.Weber & D.Mohr

- → Barbula poenina J.J.Amann

- → Barbula pulvinata Jur.

- → Barbula recurvirostra (Hedw.) Dixon

- → Barbula reflexa (Brid.) Brid.

- → Barbula revoluta Brid.

- → Barbula revolvens Schimp.

- → Barbula rigida Hedw.

- → Barbula rigidula (Hedw.) Mitt.

- → Barbula rigidula subsp. verbana (W.E.Nicholson & Dixon) Podp.

- → Barbula rigidula var. glauca (Ryan) J.J.Amann

- → Barbula rigidula var. valida (Limpr.) Broth.

- → Barbula rufa (Lorentz) Jur.

- → Barbula ruraliformis Besch.

- → Barbula ruralis Hedw.

- → Barbula ruralis var. calva Durieu & Sagot

- → Barbula sardoa (Schimp.) J.-P.Frahm

- → Barbula sinensis Müll.Hal.

- → Barbula sinuosa (Mitt.) Grav.

- → Barbula spadicea (Mitt.) Braithw.

- → Barbula squamifera Viv.

- → Barbula squarrosa Brid.

- → Barbula subandreaeoides Kindb.

- → Barbula subulata var. angustata Schimp.

- → Barbula subulata var. subinermis Bruch & Schimp.

- → Barbula tomaculosa Blockeel

- → Barbula tophacea (Brid.) Mitt.

- → Barbula trifaria auct. non (Hedw.) Mitt.

- → Barbula umbrosa Müll.Hal.

- → Barbula unguiculata Hedw.

- → Barbula vahliana Schultz

- → Barbula valida (Limpr.) H.Möller

- → Barbula vinealis Brid.

- → Barbula vinealis subsp. cylindrica (Taylor) Podp.

- → Barbula vinealis var. cylindrica (Taylor) Boulay

- → Barbula vinealis var. flaccida Bruch & Schimp.