Brachythecium capillaceum (F.Weber & D.Mohr) Giacom.

Atti Ist. Bot. Lab. Crittog. Univ. Pavia 5(4): 268. 1947

Deutscher Name: Feinblättriges Kurzbüchsenmoos, Haarähnliches Kurzbüchsenmoos

Systematik: Equisetopsida > Bryidae > Thuidiaceae > Hypnales > Brachytheciaceae > Brachythecium

Synonyme: Brachythecium rotaeanum De Not., Brachythecium salebrosum subsp. rotaeanum (De Not.) J.J.Amann, Brachythecium salebrosum var. capillaceum (F.Weber & D.Mohr) Lorentz, Brachythecium salebrosum var. cylindricum Schimp., Chamberlainia rotaeana (De Not.) H.Rob., Hypnum salebrosum var. capillaceum F.Weber & D.Mohr

In unserer Datenbank gibt es 1 Datensatz.

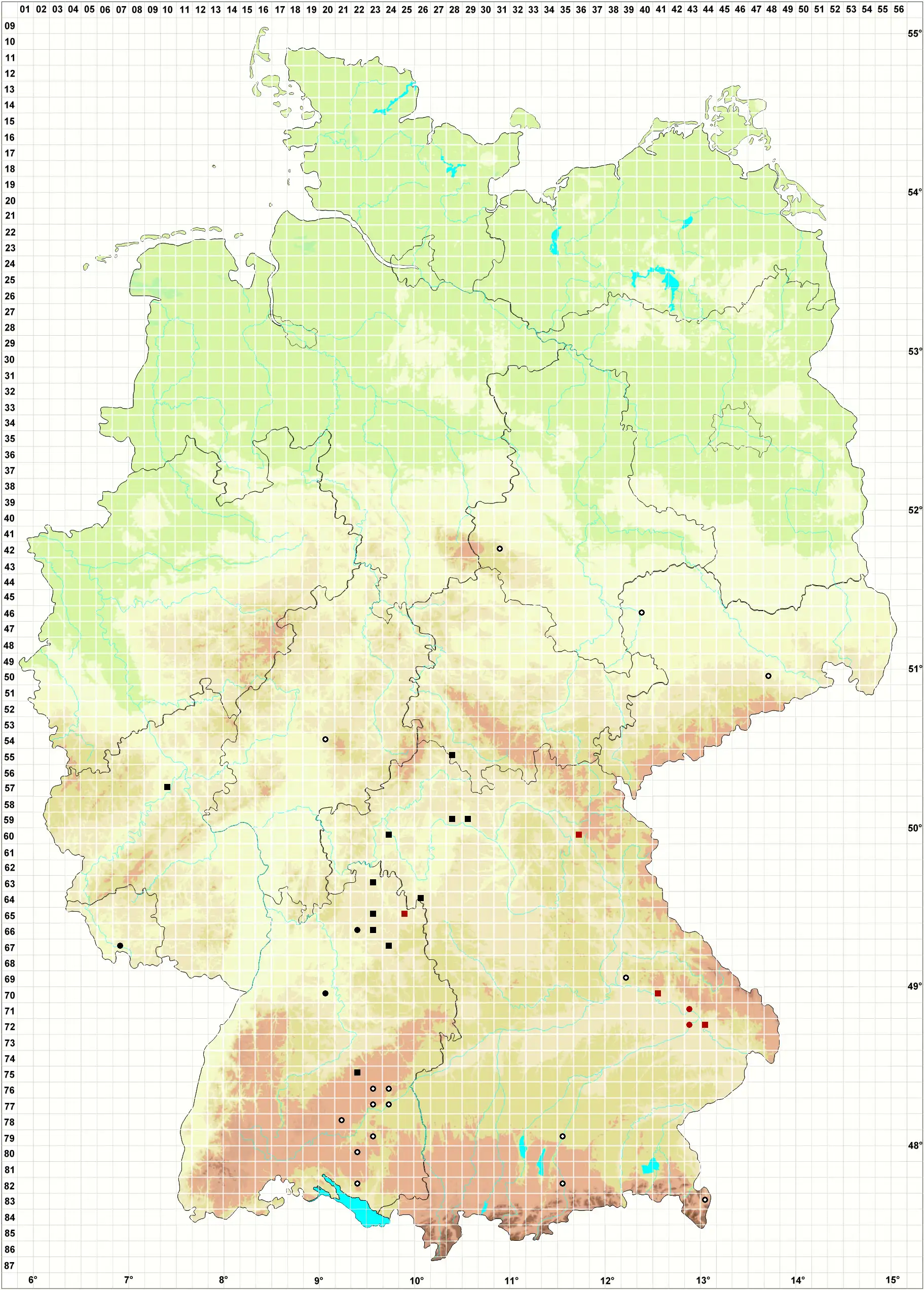

Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]

[ Verbreitung in Deutschland ]

Beschreibung der Art

Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)

Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)

Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)

Verwandte Arten

- → Brachythecium acutum (Mitt.) Sull.

- → Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp.

- → Brachythecium albicans var. dumetorum Limpr.

- → Brachythecium albicans var. julaceum Warnst.

- → Brachythecium alpinum (De Not.) Anzi

- → Brachythecium amoenum Milde

- → Brachythecium angustirete Broth.

- → Brachythecium appleyardiae McAdam & A.J.E.Sm.

- → Brachythecium caespitosum (Wilson) Dixon

- → Brachythecium campestre (Müll.Hal.) Schimp.

- → Brachythecium cardotii H.Winter

- → Brachythecium cirrosum (Schwägr.) Schimp.

- → Brachythecium collinum (Müll.Hal.) Schimp.

- → Brachythecium curtum (Lindb.) Limpr.

- → Brachythecium dovrense (Limpr.) J.J.Amann

- → Brachythecium erythrorrhizon Schimp.

- → Brachythecium erythrorrhizon Schimp. var. erythrorrhizon

- → Brachythecium funckii Schimp.

- → Brachythecium geheebii Milde

- → Brachythecium glaciale Schimp.

- → Brachythecium glaciale var. dovrense Limpr.

- → Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp.

- → Brachythecium graniticum W.Gümbel

- → Brachythecium illecebrum auct.

- → Brachythecium jucundum De Not.

- → Brachythecium kosaninii Podp.

- → Brachythecium laetum (Brid.) Schimp.

- → Brachythecium lanceolatum Warnst.

- → Brachythecium latifolium Kindb.

- → Brachythecium ligusticum De Not.

- → Brachythecium micropus Schimp.

- → Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp.

- → Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. var. mildeanum

- → Brachythecium nelsonii Grout

- → Brachythecium oedipodium (Mitt.) A.Jaeger

- → Brachythecium ornellanum (Molendo) Venturi & Bott.

- → Brachythecium oxycladon auct. plur. non (Brid.) A.Jaeger

- → Brachythecium payotianum Schimp. ex Boulay

- → Brachythecium piliferum (Hedw.) Kindb.

- → Brachythecium plicatum (F.Weber & D.Mohr) Schimp.

- → Brachythecium plumosum (Hedw.) Schimp.

- → Brachythecium polygamum Warnst.

- → Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp.

- → Brachythecium populeum var. amoenum (Milde) Limpr.

- → Brachythecium populeum var. longisetum Schimp.

- → Brachythecium populeum var. majus Schimp.

- → Brachythecium populeum var. rufescens Schimp.

- → Brachythecium populeum var. subfalcatum Schimp.

- → Brachythecium purum (Hedw.) Dixon

- → Brachythecium reflexum (Starke) Schimp.

- → Brachythecium rivulare Schimp.

- → Brachythecium rotaeanum De Not.

- → Brachythecium ruebelii Herzog

- → Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.

- → Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. var. rutabulum

- → Brachythecium ryanii Kaur.

- → Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp.

- → Brachythecium salebrosum subsp. rotaeanum (De Not.) J.J.Amann

- → Brachythecium salebrosum var. capillaceum (F.Weber & D.Mohr) Lorentz

- → Brachythecium salebrosum var. cylindricum Schimp.

- → Brachythecium salebrosum var. palustre Schimp.

- → Brachythecium salicinum Schimp.

- → Brachythecium saltense I.Hagen

- → Brachythecium starkei (Brid.) Schimp.

- → Brachythecium starkei var. curtum (Lindb.) Warnst.

- → Brachythecium starkei var. explanatum auct. non (Brid.) Mönk.

- → Brachythecium starkei var. explanatum (Brid.) Mönk.

- → Brachythecium starkei var. tenuicuspis Mönk.

- → Brachythecium starkei var. tromsoeense (Kaurin & Arnell) Nyholm

- → Brachythecium subalbicans De Not.

- → Brachythecium tauriscorum Mol.

- → Brachythecium tauriscorum Molendo

- → Brachythecium tommasinii (Sendtn. ex Boulay) Ignatov & Huttunen

- → Brachythecium trachypodium (Brid.) Schimp.

- → Brachythecium trachypodium var. payotianum (Boulay) Bott.

- → Brachythecium tromsoeense (Kaurin & Arnell) Limpr.

- → Brachythecium turgidum (Hartm.) Kindb.

- → Brachythecium udum (I.Hagen) I.Hagen

- → Brachythecium vagans Milde

- → Brachythecium validum (C.E.O.Jensen) Broth.

- → Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp.

- → Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp. var. velutinum

- → Brachythecium velutinum var. condensatum Schimp.

- → Brachythecium velutinum var. graniticum Mönk.

- → Brachythecium velutinum var. intricatum (Hedw.) Schimp.

- → Brachythecium velutinum var. praelongum Schimp.

- → Brachythecium velutinum var. salicinum (Schimp.) Mönk.

- → Brachythecium velutinum var. vagans (Milde) Warnst.

- → Brachythecium venustum (De Not.) De Not.

- → Brachythecium vineale Milde