In unserer Datenbank gibt es 1 Datensatz.

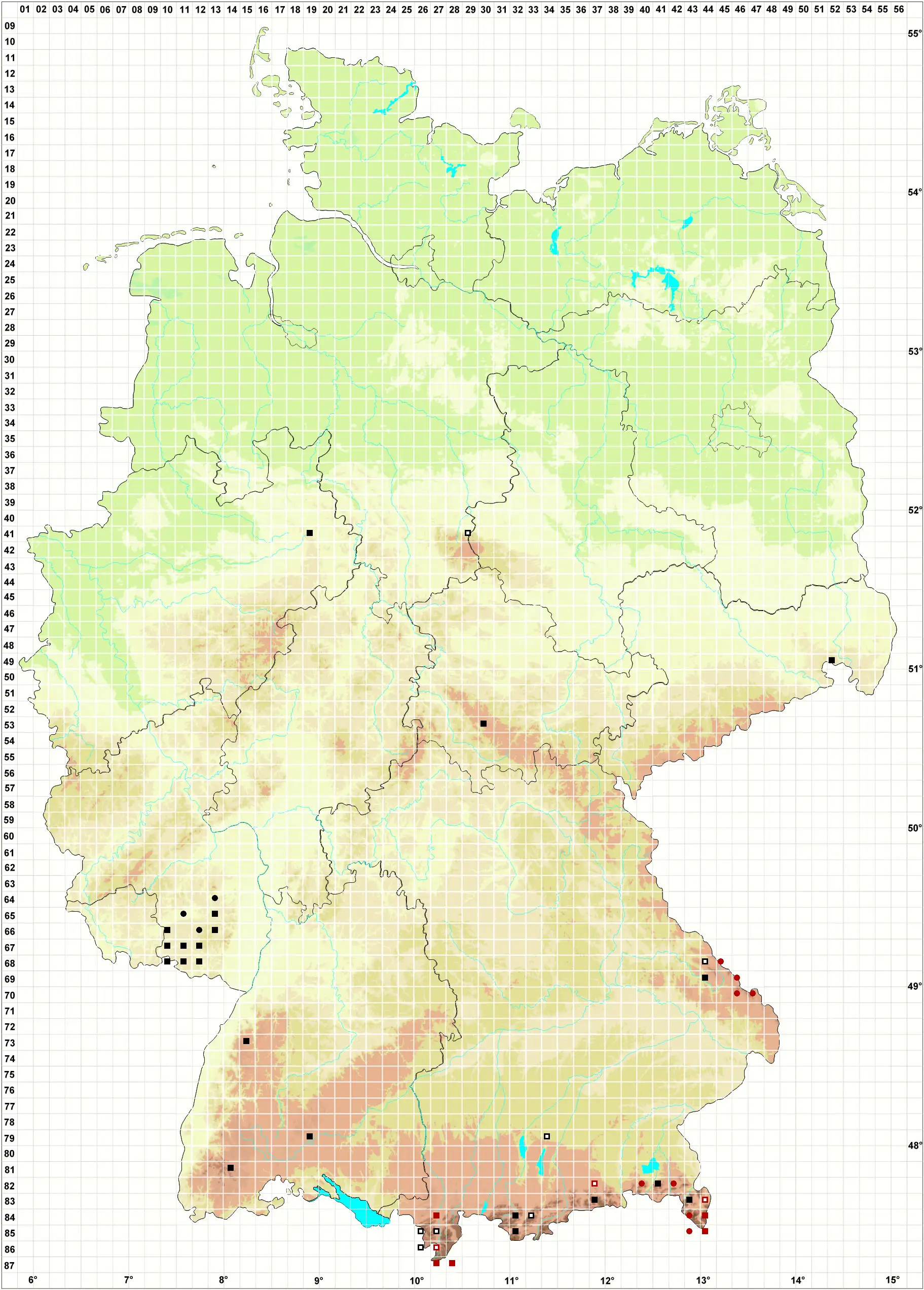

Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]

[ Verbreitung in Deutschland ]

Beschreibung der Art

Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)

Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)

Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)

Verwandte Arten

- → Lophozia acutiloba Schiffn.

- → Lophozia alpestris auct. non (F.Weber) A.Evans

- → Lophozia alpestris (F.Weber) A.Evans

- → Lophozia ascendens (Warnst.) R.M.Schust.

- → Lophozia attenuata (Mart.) Dumort.

- → Lophozia badensis (Gottsche) Schiffn.

- → Lophozia bantriensis (Hook.) Steph.

- → Lophozia bantriensis var. subcompressa (Limpr.) Schiffn.

- → Lophozia barbata (Schreb.) Dumort.

- → Lophozia bicrenata (Hoffm.) Dumort.

- → Lophozia capitata (Hook.) Macoun

- → Lophozia capitata subsp. laxa (Lindb.) Bisang

- → Lophozia collaris (Nees) Dumort.

- → Lophozia decolorans (Limpr.) Steph.

- → Lophozia ehrhartiana (F.Weber) Inoue & Steere

- → Lophozia elongata Steph.

- → Lophozia excisa (Dicks.) Dumort.

- → Lophozia excisa (Dicks.) Dumort. var. excisa

- → Lophozia excisa var. cylindrica (Dumort.) Müll.Frib.

- → Lophozia floerkei (F.Weber & D.Mohr) Schiffn.

- → Lophozia gillmanii (Austin) R.M.Schust.

- → Lophozia grandiretis (Kaal.) Schiffn.

- → Lophozia grandiretis var. volutabrica Müll.Frib.

- → Lophozia hatcheri (A.Evans) Steph.

- → Lophozia herzogiana E.A.Hodgs. & Grolle

- → Lophozia heterocolpos (Hartm.) M.Howe

- → Lophozia incisa (Schrad.) Dumort.

- → Lophozia incisa (Schrad.) Dumort. subsp. incisa

- → Lophozia inflata (Huds.) M.Howe

- → Lophozia kaurinii (Limpr.) Steph.

- → Lophozia kiaeri Jörg.

- → Lophozia kunzeana (Huebener) A.Evans

- → Lophozia laxa (Lindb.) Grolle

- → Lophozia longidens (Lindb.) Macoun

- → Lophozia longidens subsp. longidens

- → Lophozia longiflora auct. non (Nees) Schiffn.

- → Lophozia longiflora (Nees) Schiffn.

- → Lophozia lycopodioides (Wallr.) Cogn.

- → Lophozia marchica (Limpr.) Steph.

- → Lophozia mildeana (Gottsche) Schiffn.

- → Lophozia muelleri (Lindenb.) Dumort.

- → Lophozia obtusa (Lindb.) A.Evans

- → Lophozia opacifolia Culm. ex Meyl.

- → Lophozia perssonii H.Buch & S.W.Arnell

- → Lophozia porphyroleuca auct.

- → Lophozia quadriloba (Lindb.) A.Evans

- → Lophozia quinquedentata (Huds.) Cogn.

- → Lophozia schultzii (Nees) Schiffn.

- → Lophozia silvicola H.Buch

- → Lophozia sudetica (Huebener) Grolle

- → Lophozia turbinata (Raddi) Steph.

- → Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort.

- → Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. var. ventricosa

- → Lophozia ventricosa var. longiflora auct. non (Nees) Macoun

- → Lophozia ventricosa var. silvicola (H.Buch) E.W.Jones ex R.M.Schust.

- → Lophozia ventricosa var. uliginosa Schiffn.

- → Lophozia wenzelii (Nees) Steph.

- → Lophozia wenzelii var. wenzelii