Fontinalis antipyretica Hedw.

Sp. Musc. Frond.: 298. 1801

Deutscher Name: Gemeines Brunnenmoos

Systematik: Equisetopsida > Bryidae > Thuidiaceae > Hypnales > Fontinalaceae > Fontinalis

Synonyme: Fontinalis androgyna R.Ruthe, Fontinalis antipyretica Hedw. var. antipyretica, Fontinalis antipyretica subsp. gracilis (Lindb.) Kindb., Fontinalis antipyretica subsp. kindbergii (Renauld & Cardot) Cardot, Fontinalis antipyretica var. cymbifolia W.E.Nicholson, Fontinalis antipyretica var. gigantea (Sull.) Sull., Fontinalis antipyretica var. gracilis (Lindb.) Schimp., Fontinalis arvernica (Renauld) Cardot, Fontinalis cavifolia Warnst. & M.Fleisch., Fontinalis dolosa Cardot, Fontinalis fasciculata Lindb., Fontinalis gigantea Sull., Fontinalis gothica Cardot & Arnell, Fontinalis gracilis Lindb., Fontinalis howellii Renauld & Cardot, Fontinalis islandica Cardot, Fontinalis kindbergii Renauld & Cardot, Fontinalis longifolia C.E.O.Jensen, Fontinalis sparsifolia Limpr., Fontinalis thulensis C.E.O.Jensen

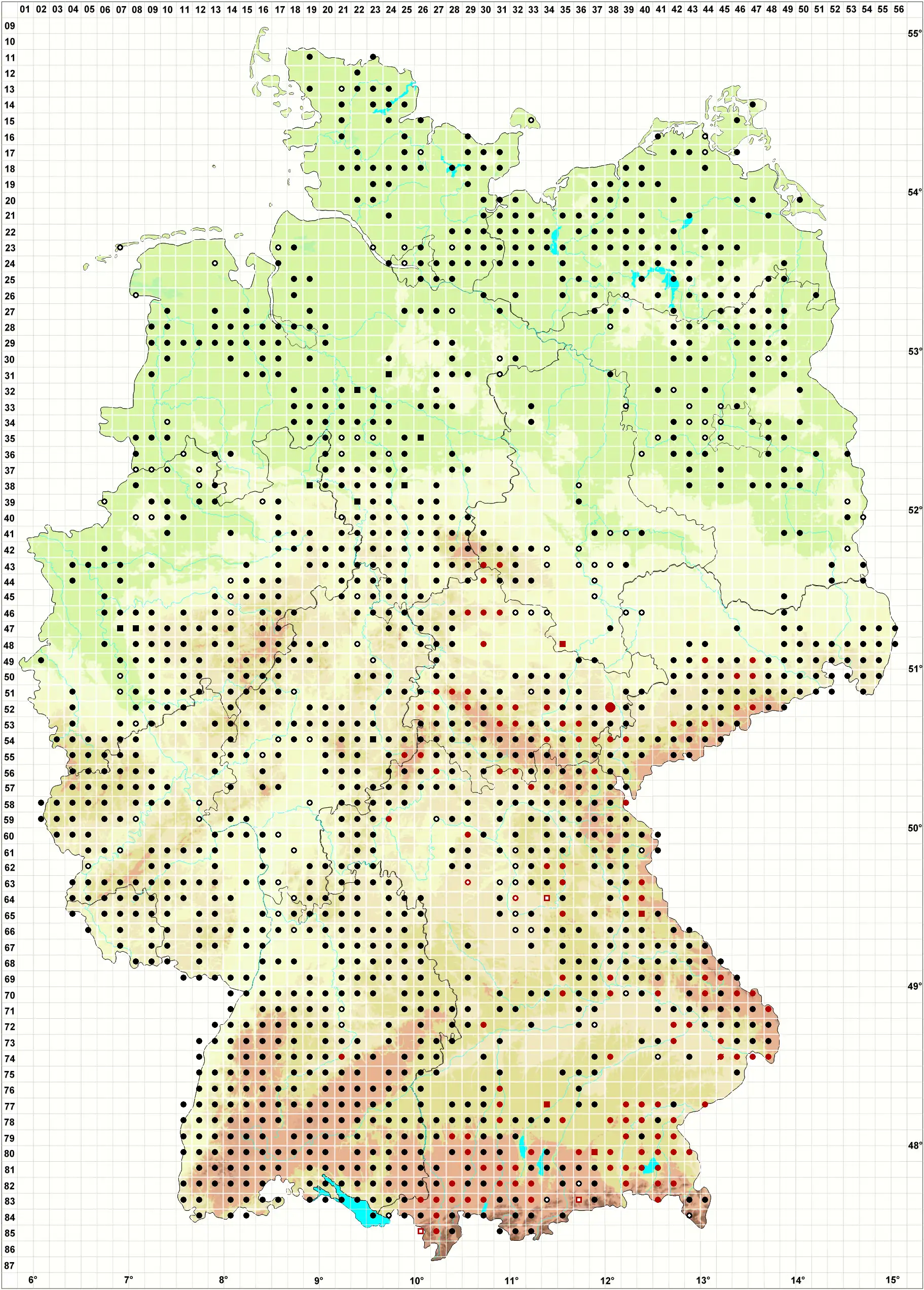

In unserer Datenbank gibt es 349 Datensätze .

Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]

[ Verbreitung in Deutschland ]

Fertilität

Höhenverteilung

Beschreibung der Art

Verwandte Arten

- → Fontinalis androgyna R.Ruthe

- → Fontinalis antipyretica Hedw. var. antipyretica

- → Fontinalis antipyretica subsp. gracilis (Lindb.) Kindb.

- → Fontinalis antipyretica subsp. kindbergii (Renauld & Cardot) Cardot

- → Fontinalis antipyretica var. cymbifolia W.E.Nicholson

- → Fontinalis antipyretica var. gigantea (Sull.) Sull.

- → Fontinalis antipyretica var. gracilis (Lindb.) Schimp.

- → Fontinalis arvernica (Renauld) Cardot

- → Fontinalis camusii Cardot

- → Fontinalis capillacea Dicks.

- → Fontinalis cavifolia Warnst. & M.Fleisch.

- → Fontinalis dixonii Cardot

- → Fontinalis dolosa Cardot

- → Fontinalis duriaei Schimp.

- → Fontinalis fasciculata Lindb.

- → Fontinalis gigantea Sull.

- → Fontinalis gothica Cardot & Arnell

- → Fontinalis gracilis Lindb.

- → Fontinalis howellii Renauld & Cardot

- → Fontinalis hypnoides C.Hartm.

- → Fontinalis hypnoides C.Hartm. var. hypnoides

- → Fontinalis hypnoides var. duriaei (Schimp.) Husn.

- → Fontinalis islandica Cardot

- → Fontinalis kindbergii Renauld & Cardot

- → Fontinalis longifolia C.E.O.Jensen

- → Fontinalis nitida Lindb. & Arnell

- → Fontinalis sparsifolia Limpr.

- → Fontinalis squamosa Hedw.

- → Fontinalis squamosa Hedw. var. squamosa

- → Fontinalis squamosa var. dixonii (Cardot) A.J.E.Sm

- → Fontinalis thulensis C.E.O.Jensen