In unserer Datenbank gibt es 40 Datensätze .

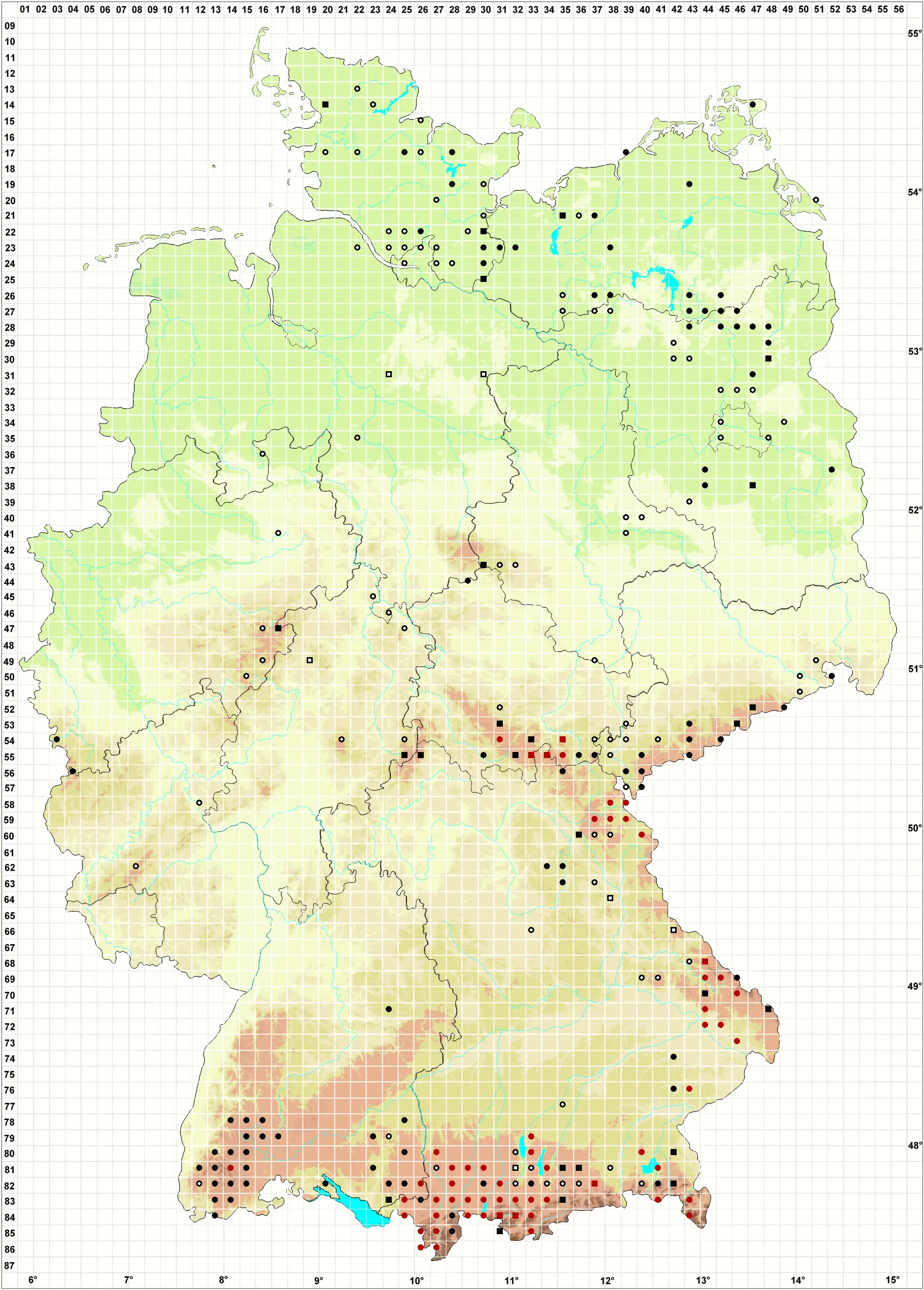

Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]

[ Verbreitung in Deutschland ]

Fertilität

Höhenverteilung

Rote Liste

- FFH: V

[ x ]

alpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland

kontinental: Übriges Bayern

Gefährdungskategorien

Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)

Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)

Rote Liste 2 (Stark gefährdet)

Rote Liste 3 (Gefährdet)

Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)

Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)

V Vorwarnliste

D Daten unzureichend

* Ungefährdet

♦ Nicht bewertet

Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.

Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland

kontinental: Übriges Bayern

Gefährdungskategorien

Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)

Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)

Rote Liste 2 (Stark gefährdet)

Rote Liste 3 (Gefährdet)

Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)

Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)

V Vorwarnliste

D Daten unzureichend

* Ungefährdet

♦ Nicht bewertet

Beschreibung der Art

Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)

Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)

Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)

Verwandte Arten

- → Sphagnum acutifolium Ehrh. ex Schrad.

- → Sphagnum acutifolium var. fuscum Schimp.

- → Sphagnum acutifolium var. gracile Russow

- → Sphagnum acutifolium var. luridum Huebener

- → Sphagnum acutifolium var. quinquefarium Lindb. ex Braithw.

- → Sphagnum acutifolium var. robustum Russow

- → Sphagnum acutifolium var. subnitens (Russow & Warnst.) Dixon

- → Sphagnum acutifolium var. subtile Russow

- → Sphagnum affine Renauld & Cardot

- → Sphagnum affine Renauld & Cardot var. affine

- → Sphagnum affine var. flagellare (Schlieph. ex Röll) L.Söderstr. & Hedenäs

- → Sphagnum amblyphyllum (Russow) Zick.

- → Sphagnum andersonianum R.E.Andrus

- → Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen

- → Sphagnum apiculatum H.Lindb.

- → Sphagnum auriculatum Schimp.

- → Sphagnum auriculatum var. inundatum (Russow) M.O.Hill

- → Sphagnum austinii Sull.

- → Sphagnum balticum (Russow) C.E.O.Jensen

- → Sphagnum bavaricum Warnst.

- → Sphagnum bohemicum Jez.

- → Sphagnum brevifolium (Lindb. ex Braithw.) Röll

- → Sphagnum brevifolium (Lindb. ex Braithw.) Warnst.

- → Sphagnum capillaceum (Weiss) Schrank

- → Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.

- → Sphagnum capillifolium subsp. rubellum (Wilson) M.O.Hill

- → Sphagnum capillifolium var. rubellum (Wilson) A. Eddy

- → Sphagnum capillifolium var. schimperi (Roell) Düll

- → Sphagnum capillifolium var. tenellum (Schimp.) H.A.Crum

- → Sphagnum capillifolium var. tenerum (Sull.) H.A.Crum

- → Sphagnum centrale C.E.O.Jensen

- → Sphagnum compactum Lam. & DC.

- → Sphagnum contortum Schultz

- → Sphagnum contortum var. platyphyllum (Braithw.) Åberg

- → Sphagnum contortum var. rufescens Nees & Hornsch.

- → Sphagnum crassicladum Warnst.

- → Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.

- → Sphagnum cuspidatum var. fallax H.Klinggr.

- → Sphagnum cuspidatum var. majus Russow

- → Sphagnum cymbifolium Hedw.

- → Sphagnum cymbifolium var. tenellum Brid.

- → Sphagnum degenerans Warnst.

- → Sphagnum denticulatum Brid.

- → Sphagnum denticulatum var. denticulatum

- → Sphagnum denticulatum var. inundatum (Russow) Kartt.

- → Sphagnum dusenii C.E.O.Jensen ex Russow & Warnst.

- → Sphagnum dusenii Warnst.

- → Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr.

- → Sphagnum fallax subsp. isoviitae (Flatberg) M.O.Hill

- → Sphagnum fallax var. angustifolium (Warnst.) Nyholm

- → Sphagnum fimbriatum Wilson

- → Sphagnum fimbriatum Wilson subsp. fimbriatum

- → Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.

- → Sphagnum flexuosum var. fallax (H.Klinggr.) M.O.Hill ex A.J.E.Sm.

- → Sphagnum flexuosum var. tenue (H.Klinggr.) Pilous

- → Sphagnum fuscum (Schimp.) H.Klinggr.

- → Sphagnum girgensohnii Russow

- → Sphagnum hakkodense Warnst. & Cardot

- → Sphagnum imbricatum agg.

- → Sphagnum imbricatum subsp. affine (Renauld & Cardot) Flatberg

- → Sphagnum imbricatum subsp. austinii (Sull.) Flatberg

- → Sphagnum intermedium var. pulchrum Lindb. ex Braithw.

- → Sphagnum inundatum Russow

- → Sphagnum isoviitae Flatberg

- → Sphagnum laricinum var. platyphyllum Lindb. ex Braithw.

- → Sphagnum latifolium Hedw.

- → Sphagnum lescurii auct. non Sull.

- → Sphagnum lindbergii Schimp.

- → Sphagnum magellanicum Brid.

- → Sphagnum majus (Russow) C.E.O.Jensen

- → Sphagnum majus (Russow) C.E.O. Jensen subsp. majus

- → Sphagnum medium Limpr.

- → Sphagnum molle Sull.

- → Sphagnum molluscum Bruch

- → Sphagnum nemoreum Scop.

- → Sphagnum obtusum Warnst.

- → Sphagnum palustre L.

- → Sphagnum palustre subsp. capillifolium Ehrh.

- → Sphagnum palustre var. centrale (C.E.O.Jensen) A.Eddy

- → Sphagnum papillosum Lindb.

- → Sphagnum parvifolium (Warnst.) Warnst.

- → Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Warnst.

- → Sphagnum plumulosum Roell

- → Sphagnum pulchrum (Lindb. ex Braithw.) Warnst.

- → Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst.

- → Sphagnum recurvum subsp. angustifolium C.E.O.Jensen ex Russow

- → Sphagnum recurvum subsp. balticum Russow

- → Sphagnum recurvum subsp. mucronatum Russow

- → Sphagnum recurvum var. amblyphyllum (Russow) Warnst.

- → Sphagnum recurvum var. angustifolium Warnst.

- → Sphagnum recurvum var. brevifolium (Lindb. ex Braithw.) Warnst.

- → Sphagnum recurvum var. majus (Warnst.) Warnst.

- → Sphagnum recurvum var. tenue H.Klinggr.

- → Sphagnum rigidum (Nees & Hornsch.) Schimp.

- → Sphagnum riparium Ångstr.

- → Sphagnum robustum (Warnst.) Cardot

- → Sphagnum rubellum var. subtile (Russow) J.J.Amann

- → Sphagnum rubellum Wilson

- → Sphagnum rufescens (Nees & Hornsch.) Warnst.

- → Sphagnum russowii Warnst.

- → Sphagnum sp.

- → Sphagnum squarrosum Crome

- → Sphagnum squarrosum var. teres Schimp.

- → Sphagnum strictum Lindb.

- → Sphagnum strictum Sull.

- → Sphagnum subbicolor auct. non Hampe

- → Sphagnum subbicolor Hampe

- → Sphagnum subnitens Russow & Warnst.

- → Sphagnum subnitens Russow & Warnst. subsp. subnitens

- → Sphagnum subsecundum Nees

- → Sphagnum subsecundum subsp. inundatum (Russow) A.Eddy

- → Sphagnum subsecundum subsp. inundatum (Russow) Meyl.

- → Sphagnum subsecundum var. auriculatum (Schimp.) Lindb.

- → Sphagnum subsecundum var. bavaricum (Warnst.) Åberg

- → Sphagnum subsecundum var. inundatum (Russow) C.E.O.Jensen

- → Sphagnum subsecundum var. platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Cardot

- → Sphagnum subsecundum var. rufescens (Nees ex Hornsch.) Huebener

- → Sphagnum subtile (Russow) Warnst.

- → Sphagnum tenellum (Brid.) Brid.

- → Sphagnum tenerum auct. eur. non Sull. & Lesq. ex Sull.

- → Sphagnum tenerum Sull. & Lesq.

- → Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr.

- → Sphagnum viride Flatberg

- → Sphagnum warnstorfianum Du Rietz